メリット通信2006年9月号

イベントのご報告

7月30日(日曜日)かなり暑い日でした!

ご予約いただいた7組のお客さまと『Nゲージが走るDENロフトのある家』完成見学会を行いました。

土地76坪の、ゆったりとしたお宅です。

緑豊かな立地でお庭も広くて『お庭で犬が走り回れる家』が夢の私には、すごくうらやましい!

ご近所には、やっぱりワンコを飼われているお宅が多いようです。

まず施主さんがこの立地を選ばれた理由や、このプランに至るまでの経緯をご説明しました。

元々、緑豊かな土地で育ったというKさん。

そんな理由から、この立地を自然と選ばれたそうです。

さて今回の見所の一つ、DENロフト。

DENというのは、お父さんのための隠れ家のことです。

ここでNゲージを走らせるご予定とのこと。

楽しそうですね〜。

DENロフトの奥に機械室があります。こちらのお宅も地中熱を活用した住宅。

奥に移っているエアコン一台で家全体の冷房をまかないます。

ですが半年のタイムラグが必要なので、まだ地熱は活用できていません。

場所を移動して地熱住宅コンセプトモデルハウスへ。

既に地熱を活用できているこちらで、皆さんに地熱住宅の仕組みを

ご説明しました。

ご感想には「理屈はよく分からへんけど、涼しくていいね」と。

仕組みの説明はやっぱり難しい〜。

体感して頂くのがやはり良いようです。(酒匂)

暑苦しい仲間達!?

昨日ある工務店さんとミーティングをしてきました。私たちは定期的にこのような会合を持つようにしています。これは私たちが偏った考え方にならないように、広いところから考え方を吸収するためには、絶対必要なことなのですが、困った問題もあります。

それは、工務店っていう集団は技術屋だな〜って事が原因で招く問題です。

毎度毎度ですが工務店が数社集まれば【最近どう?なんか新しい事してんの?】位から始まり、業界に流行しつつある新工法などの技術的な話題に花が咲きます。

これが始まるとそれだけに終始してしまうことが多いのです。

本来はそこに皆さんの存在があって初めて評価される技術などがあるのですが、つくり手だけの満足感だけが先行されてしまうのです。みんな一生懸命で楽しく会合していますが、では一体その良さを誰にどういう風に伝えるかってことには全く興味がありません。

失言でした、訂正します 。

興味がないのではなくどうすれば良いか解らないのが本当のところです。

これは工務店業界全体の悩みでもあるのでしょう。

このように説明もなく技術者のこだわりだけで広がる工法や技術は、確かにおもしろいものや素晴らしいものが沢山ありますが、いざ販売となるとその素晴らしさをどう伝えるかわからないので、毎度同じような技術説明で皆さんには理解されないままで、その判断基準はすべて価格となってしまうのです。

良い家を作る会社やこだわりが大好きな会社はホントに沢山ありますが、工務店はみんな判で押したように言います。

『最近の施主にはこだわりが通用せいへん!』

なんて平気で言います。(私も含めて愚痴っぽいですね)

正しく伝えもしないで、決め付けることは完全に間違いなのですがそれに気づいている会社はほんのわずかなのです。

それでも前向きに一生懸命考えて、悩んで悩んで一歩一歩前進している会社も決して少なくないので、まだまだ工務店業界は捨てたもんじゃありません。

今後も彼らと定期的に会合を持ち、激論をかわしながら、私たちは成長していくんだなと実感できる一日でした。

番外編 : 大工さんの最初の仕事 土台引き

(写真1)墨つぼ

墨出しをする際に使用する。容器の中に墨をしみこませた綿が入っていて、そこを糸が通って黒い墨の線が引ける。

(写真2)基礎から突き出ていて、土台を取り付けるためのアンカーボルト

(写真3)炭を液状化した防蟻剤を土台の裏側(取り付けると隠れてしまうところ)に塗ります。

“土台引き”とは大工さんが、その現場で一番最初にする仕事で、コンクリートで出来た基礎と木材の土台とを取り付ける工事のことです。この土台が、上に乗る柱や梁を通して家全体の重みを支えてくれます。今回は、土台引きの手順について書きたいと思います。

作業手順としては、基礎の上の土台を取付ける場所に、墨つぼ(写真1)で線を引いていきます。この作業を“墨出し”と言いこの作業で家の微妙な位置や直角決めるでとても重要な作業になります。

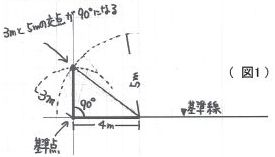

基礎の天端は水平なので基準線と基準点を決めその箇所から3:4:5の法則(図1)を使って直角(90°)の線を引きます。その水平と垂直の2本の基準線から、次々と寸法をとり線を引き“墨出し”完了です。

次は土台を基礎に取り付ける作業です。基礎からは、土台を取り付ける為のアンカーボルトが出ています。(写真2)

先ほど引いた線から、アンカーボルトの位置を寸法取りし土台に貫通穴を開けていきます。

穴を開けた土台の裏側に、炭を液状化した防蟻剤を塗っていきます。(土台を基礎に取り付けると裏側がぬれない為)(写真3)

防蟻材が乾いたら、土台を墨出しの線に合わせ取付、ボルトを締め込んでいき土台引き完了です。

池田住宅の家づくり

酒匂(さこう)

酒匂(さこう)家を建てよう!と真剣に探し始めると、あちこちで色んな工法を採用していることが分かると思います。まずは木造なのか鉄骨造なのか鉄筋コンクリート造なのか混工法かなどなど。はたまた木造住宅の中でも、ツーバイフォーか在来工法かその他色々。池田住宅は木造住宅の在来工法という住宅建築の中ではごく一般的な工法を採用しています。

「木が好き!」というのが、その一番の理由です。

木造住宅の在来工法の中でも色々あって、同じ工法に違う名前が付いてるだけでは?と思うものも沢山あります。工務店には工法好きな人が多いようで、独自に考え出したものを採用しているところも。池田を筆頭に池田住宅も例外ではありません。

地熱住宅はそんな工務店が考え出した工法で、なんと特許取得済です。よく地中にパイプを埋め込む地熱住宅と間違えられるんですが、当社の仕組みはもっと単純。

最近、外断熱という言葉もよく目にしませんか?最近色んな会社が採用し始めたようです。池田住宅では以前から取り組んでいたんですが、断熱材で家全体をすっぽり包んで魔法瓶のように出来る工法です。部屋の温度を快適に保つのに適しています。それに伴って換気計画を考えないといけません。それを総合的に解決して、なおかつ地中熱を活用できるのが、今取り組んでいる地熱住宅です。

家づくりには沢山の方法があって、みなさん悩まれてることと思います。工務店も、技術刷新に伴って試行錯誤の連続なのです…。

ところで

いつの間にか消えてしまった『親ばか 子ども自慢コーナー』に変わりまして、『親ばか ペット自慢コーナー』を作りたいと思いまーす!わーい!

ということで、

さっそく、我が家の愛犬『クマ』をご紹介しまーす!

目のところだけ黒いのが「目にできた隈みたい」と名づけました。「そんな変な名前付けたら可哀想やないの!」と見知らぬおばちゃんに怒られた経験アリです。

かわいい名前なのに…。ねー、クマ?

人間の子供より絶対犬の方が可愛い!わたしは一生この子だけでいいわ〜。

「そんなんゆうてたら、いつまでも結婚できへんで」と祖母に言われてますが…(汗)

かわいいペットの写真とコメントを添えて、池田住宅建設 酒匂までドシドシお寄せ下さい。

写真はお返しいたします。お名前の掲載の可・不可もお書き添え下さい。

みなさんのご応募お待ちしてまーす!!

「やっと、外壁、見てきました!!」

野球大好き・力じまんの現場監督 井元

先日からお伝えしている、妹の外壁の塗り替えを見てきました。梅雨時期と言うこともあったのですが、やっぱり、形が複雑でしたので、通常より日数がかかった様です。

クラックの幅や深さを確認します。

ベビーサンダーのVカット用の歯で、V型にカットします。

カットした部分にコーキングを施します。

カチオン材等でパテ埋めをし下地の終了。

その上、付属の物置の屋根が波板だったので、足場が建てられず、波板をめくることになり、工事後、新しく張り替えなければなりませんでした。それで、今回の工事で感じたことが二つあります。

ひとつは、外壁の塗り替えはクラック(裂け目)が小さいうちにした方が良い、と言う事です。塗料の種類にもよるのですが、小さなクラックの場合、塗料を塗ると塗料がクラックに入り込み覆ってくれるため、綺麗に仕上がる(クラックが見えにくくなる。)ことが多いです。

でも、大きなクラックの場合は、家にとっては最も良くない雨水の浸入を防がなければならないので、Vカット工法という工法で補修します。その場合、どうしても補修の後が影の様に見えてしまい、あまり綺麗に仕上がりません。

綺麗に仕上げるためには、左官工事で塗り直す必要があり、余分に費用がかかってしまいます。長い目で見れば、まめにメンテナンスする方が得策と言えると思います。

ふたつめは、足場が建て易いことが重要です。足場が建てられないと、その部分は、ハシゴで作業しなくてはならなくなり、手間がかかる上、きっちりした仕事がしにくくなります。よく見かけるのが、隣りの家との空きが、10センチ〜30センチくらいの家があります。

人が通れて、何とか作業が出来る限界が30センチです。でも、きっちりした仕事は出来ないでしょう。物理的にも、職人さんの精神面でもです。

では、10センチの場合はどうでしょう?当然、人が入れるはずがありませんから、メンテナンスすることは出来ません。もし、雨漏りした場合、直すことが出来なくなり、家の寿命は短くなるかもしれません。

家のプランを考える時、土地の大きさや建築基準法等、さまざまな条件がありますから、その中で最良のプランを考えることになると思います。

でもその時に、将来のメンテナンスのことも考えて欲しいと思います。

家は建てるまでより、建ててからの方が付き合いが長いですから・・・。

私の終の棲家(ついのすみか)論 その1

横山

横山暑いですね〜。皆さん、夏休みはお里帰りをされたり、逆にお子さんを迎えられたりして、にぎやかに過ごされましたか?

それとも、混みあう時期は何処にも出かけず家でゆっくりされましたでしょうか?

私はゆっくり静かにお盆休みを過ごしました。

と言うのは、この春進学した息子が、学校近くに移り、先日は転勤になった娘がバタバタと引っ越していきました。

ついに、夫婦2人の暮らしが始まって(2人でスタートしたので“戻って”が正しいんでしょうか?)しまいました。数年前から想像はしていましたが、それでも“急に”と感じてしまうんですね。

食事など、最近は家族全員揃う事はめったに無かったので、今のところ“寂しい”という感じはまだありません。(そのうち、やってくるんでしょうが・・・)

寂しくはないんですが、「家が広い」んです。

郊外に建つ我が家はもともと家族4人で暮らすにはゆったりしていたんですが、それが2人になってしまったので、やたら広く感じてしまいます。

「なんか2階要らんみたいやな・・・」「下の和室で寝る?」など、早くも18年機嫌よく暮らしてきた家との新しい付き合い方を考えるようになりました。数年前から、想像はしていた“夫婦2人の老後の暮らし”が現実になり始めました。

もちろん2人ともまだ働いていますし、“食欲旺盛過ぎる”至って元気な夫婦ですが、不思議な事に以前と何も変わらないのに“老後”や“終の棲家”という言葉が気になりだしたのです。

見学会やセミナーなどで、人生の先輩とお話する機会が多いんですが、その年齢や立場、状況で、色んなお考えがあるけれども、皆さん一様に、長くなった老後と積極的に向かい合う姿勢を感じます。

“終の棲家”とは、「老後どんな風に生きたいか?」を考える事なんだと教えていただきました。

そこで、この世代デビュー仕立ての私ですが、先輩の皆さんのご意見をいただきながら私の“終の棲家論"を考えていこうと思います。

最初はこのページに収まる内容を考えていたんですが、終の棲家を考えるには、1ページではとうてい足りない事に気付き数回に分けて書くことにしました。次回からいよいよ“私の終の棲家”を考えたいと思います。しばらくお付き合いください。

―モーツァルト―

設計アシスタント 木場

2006年は生誕250年のモーツァルト・イヤー。

関連書籍、企画CDなどの売行きも好調とのこと。

ついこの間まで、名曲と呼ばれるもの以外にモーツァルトってあまり聴きませんでした。

モーツァルトのおおまかな印象は爽やかで心地よい音楽といったもの。

逆にいうと只それだけじゃないか、と。まあ、ありがちな誤解。若気の至り。早合点。

ちなみに『はやがてん』なのか『はやがってん』なのか?

池田住宅にも

『そうですか?それはちょっと、ハヤガッテンじゃないでしょうか?』

といったガッテン派がおります。

おそらくはNHK総合テレビ『ためしてガッテン』からの影響?

今秋、ニコラウス・アーノンクールという指揮者が来日します。

日本での演奏会は26年振り。時差ボケを嫌って長距離の移動を避けてきたとの噂。

彼の録音で聴くモーツァルトは、一般的なモーツァルト像とはちょっと違う。

爽やかというよりも、生々しく、スリリング。

古楽奏法を念頭においた演奏であることだけではない。

古楽系の指揮者や演奏家はほかにもいるけど、

アーノンクールほど緊張感を感じさせる演奏は他にない。

『芸術とは楽しいだけではない。』という彼の理念をつよく感じるのです。

おそらく最後の来日。ひとつは聴いておきたいなあとは思ってはいるのですが・・・

2006年来日スケジュール(関西)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

11/4(土)19時 兵庫県立芸術文化センター

ウィーン・コンツェントウス・ムジクス

11/18(土)17時 京都コンサートホール

11/19(日) 15時 いずみホール(完売)

モーツァルト:交響曲第40番&第41番《ジュピター》

アーノンクール/コンセルトヘボウ管 WPCS2107 ¥1,050

編集後記

夏休みも終わり、お母さん達はホッとされてることでしょうね。長い夏休み、お昼ご飯作りお疲れ様でした。

私達スタッフも8日間夏休みを頂き、田舎へ帰ったり、海水浴へ行ったりして楽しんだようです。

私は、近くの温泉(一応天然温泉の表示有り、銭湯が大きくなった感じ)へ日参し、今回初めて岩盤浴体験しました。温かい天然石の上に寝転がって、小一時間たっぷり汗をかく最近流行りのアレです。

汗と共に体に溜まった毒も出るらしいですが、体重は減りませんでした。でも、大きなお風呂でボーっとし、とてもリフレッシュ出来ました。

(横山)

![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)