晴れの国

横山

横山 6月末のお休みに、岡山へ出かけました。

目的は岡山城と後楽園、そして吉備津神社です。

朝、10時頃、自宅を出、

山陽道で最初の目的地、吉備津神社を目指します。

朝からどんより曇り、遅れていた梅雨入りの日でしたので、

晴れの国おかやまには似合いませんが、仕方が有りません。

岡山県入りを告げる瀬戸大橋と五重の塔が描かれたイラスト標識が見えたところで、

以前からずっと気になっていた「五重の塔 なんで?」、

調べると“備中国分寺”の岡山唯一の五重の塔だそうです。

目的地を国分寺に変更です。

幸い、吉備津神社の少し先なので、大きな回り道では無いようです。

国分寺は、奈良時代に聖武天皇が仏教による国家鎮護を願って全国に建てられた物の1つで、現在の伽藍は、江戸時代中期に再建された物だそうです。

因みに、奈良東大寺は、全国国分寺の中心で、総国分寺の位置付けだそうです。

“美しい田園風景になじむ五重の塔”

のキャッチフレーズ通り、

田んぼの真ん中にそびえる五重の塔は、

来て良かった! です。

サイクリングロードが

整った近隣には

古墳の山がポコポコと在り、

往時の勢いがしのばれます。

車で15分、吉備津神社へ移動します。

この神社の主祭神大吉備津彦命

(オオキビツヒコのミコト)が

乱暴者の温羅(ウラ)を退治した伝承は、

桃太郎の鬼退治のルーツの1つに

なっているそうです。

JR西日本のCMで見た、360m真っ直ぐ続く

回廊が私の目的でしたが、山の石段を登った

先に急に現れる本殿・拝殿は、

横に回ると大きさ、形とも圧巻で、

様式は“比翼入母屋造”といわれ全国唯一

なので、“吉備津造”とも称されるそうです。

車で約30分、後楽園駐車場へ。

江戸時代一汁一菜のお触れの下、祭りの時にご馳走を食べたい庶民が、

魚や野菜等を目立たないようにすし飯に混ぜたという岡山名物祭り寿司をお昼に頂き、

後楽園散策へ。

ご存知、兼六園・偕楽園と並ぶ日本三名園です。

明治17年に藩主だった池田家から県に譲られ、一般公開されているそうですが・・・

庭に造詣の深くない私が大名庭園でいつも思うのは、「昔のお殿様はすごい!!」です。

公園内を通って、岡山城へ、ガイドを始めるタイミングに合ったので、

ボランティアガイドさんの案内をして頂きました。

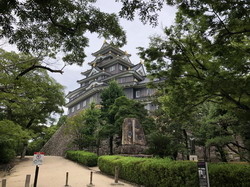

戦国大名の宇喜多秀家によって築城した岡山城。

外観が黒く“烏城”とも呼ばれるのは有名ですね。

この天守、左の写真が正面で、右の写真は裏側と言いますか旭川に面しています。

川を天然の掘りにしており、その天然の地形を生かした天守台が、不等辺五角形なんです。

その上に長方形・正方形と平面を変形させて積み重ねているので、

方角によって姿が変わるんだそうです。確かに全く違います。

ボランティアガイドさんが、色々と説明してくれ、違った楽しみ方が出来ました。

![地熱 住宅開発技術者[宇佐美智和子(うさみちわこ)]氏による熱い質問受付コーナー[そのご質問、宇佐美がお答え致します!]](http://www.chinetsu.jp/images/faq-usami-logo160.gif)